- Top

- Cross talk

- Cross talk 01

Cross talk 01

クロストーク01:森下仁丹株式会社 様

人と産業システム(※1)の

理想的な関係を探して

Talk member

トークメンバー

福井 稔昌

森下仁丹株式会社

生産本部 滋賀工場 技術グループリーダー

野村 剛史

株式会社サンセイテクノス

ソリューション営業部 次長 兼 技術営業課長

北野 幸志

森下仁丹株式会社

生産本部 滋賀工場 技術グループ主幹

大本 和久

株式会社サンセイテクノス

ソリューション営業部 係長

役職、肩書は2025年3月現在、取材当時のものです。

01.

主要な製造工程を、

産業システムでトータルに支援

森下仁丹様の滋賀工場には、サンセイテクノスのどんなシステムが納品されていますか。

- 福井

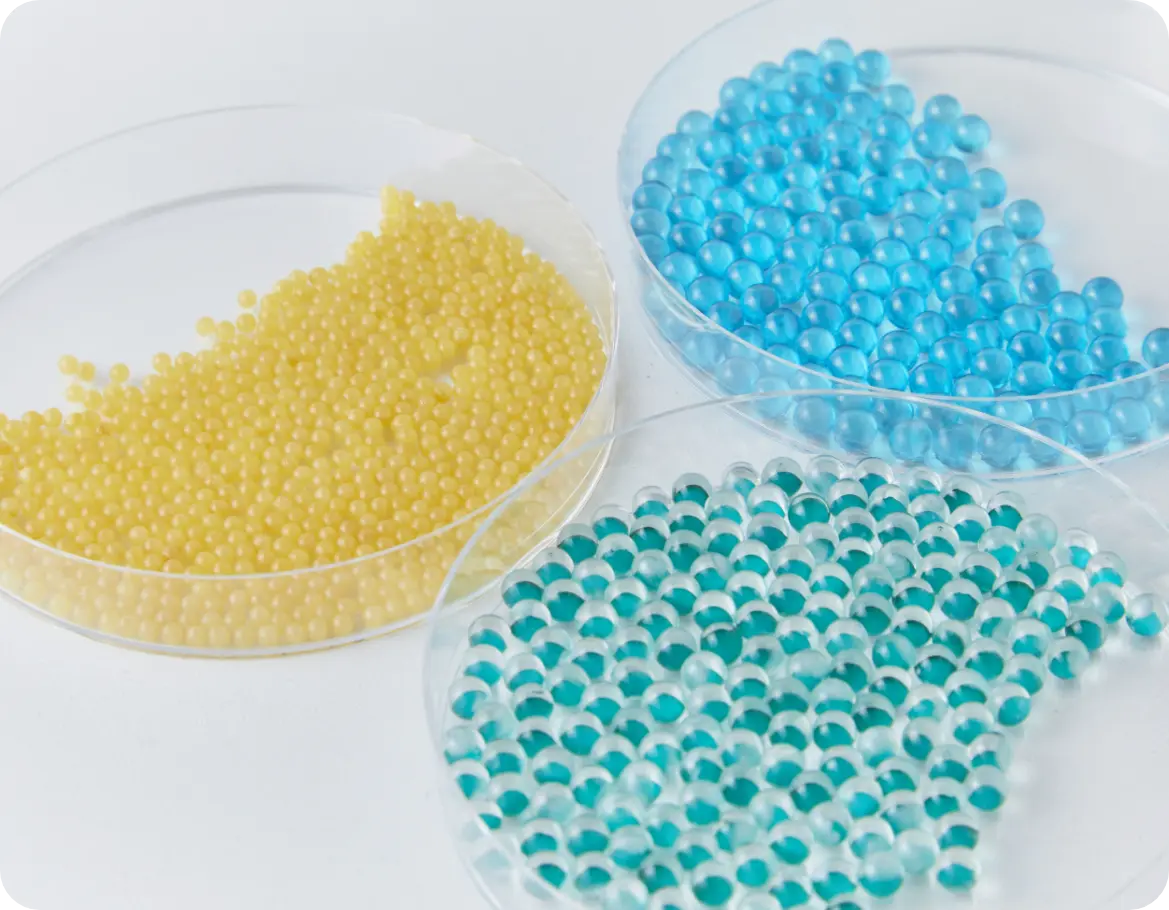

- 当社の工場は、医薬品、食品、産業用まで幅広い用途で使用されているシームレスカプセル(※2)を作る専用工場になっています。その中で製品を製造するにあたって最も重要な、「秤量工程、調合工程、形成化工程、乾燥工程」という4つの工程においてサンセイテクノスさんに産業システムを納品していただいています。

- 北野

- これらの工程は、多くの人が介在するので、作業が間違いなく行われているかどうか、またそれぞれの製造工程で使用する材料の仕入先や、数量が間違いなく計量されたかなどを記録・データベース化して、トレサビリティが取れるようにしているわけです。

- 福井

- シームレスカプセルの最大の特徴は、界面張力を利用した滴下法という独自技術で液体をカプセルに包み込むことができるということです。こういった技術を理解していただいた上で、主要工程を制御する産業システムを納品していただいています。

- 野村

- 我々と森下仁丹様とのお付き合いは、この滋賀工場が開設した時以来ですから、20年以上になります。主要工程を産業システムで制御するというビジョンは実は開設当初からありましたが、様々な試行錯誤を重ねて、現在のシステムにたどり着いたと言えます。

- ※2. シームレスカプセルとは、液体の界面張力を利用して製造されるソフトカプセルの種類の一つで、その名のとおり「継ぎ目の無い」カプセルのこと。有効成分を使用時直前まで閉じ込めておく、内溶液の臭いを防ぐなどの特徴があります。

サンセイテクノスが産業システムを納品している工程

01

- 秤量工程

- シームレスカプセルの製造に使用する複数の原料の分量を量るための指示を出し、データに記録する工程

02

- 調合工程

- 秤量工程で正確に量った内容液と皮膜液を混合し、調整する工程

03

- 形成化工程

- 滴下法によって、シームレスカプセルの中に液体を詰める工程

04

- 乾燥工程

- 上記の工程で出来上がってきた状態のものを乾燥させ、製品化する工程

02.

システムを熟知した上で、

ユーザーの立場に立って提案

長年に渡ってサンセイテクノスに発注されているのはなぜですか。

- 福井

- やはり我々の工場の設備について熟知した上で、ユーザーの立場に立った提案をしていただけるからですね。サンセイテクノスさんは、長年関わっていただいているので、全体の工程も細かな作業におけるオペレーターの動きも理解していただいています。だから、打合せや仕様を決める際もスムーズに進行しますし、安心してお任せできます。

- 北野

- 例えば、一つの工程に関して設備をお願いするという場合には、その工程が得意な業者さんにお願いするという場合はあります。ただ、サンセイテクノスさんにお願いしているような、主要な工程をトータルに支援していただく場合には、我々も深い理解や提案力を求めますので、他の業者さんにはお願いできないんです。それから、例えば納品していただいているシステムに欠品があっても、大本さんがすぐにフォローしてくださるんですよね。

- 大本

- システムの構築、提案に関しては技術部の野村が担当していますが、欠品の場合に機器を集めるのは我々営業の仕事になります。例えば部品が一つ欠品しただけで、そのシステムは正常に稼働しないわけです。当社は自社の物流センターがありますので、膨大な在庫の中からすぐにピックアップして短納期で納めることができます。この体制が、ご満足に繋がっているのなら有り難いですね。

- 北野

- サンセイテクノスさんは、納品されているシステムの中でそれぞれのパーツが劣化するタイミングも記録されているんですよね。だから、不備が発生して我々がサポートをお願いする前に、制御機器の劣化するタイミングで「この機器は、このくらい経過しているので、そろそろ取り替え時期ですよ」と知らせていただけることもあります。非常に助かっていますね。

- 大本

- 欠品の場合、いつものメーカーの製品がない場合は、他のメーカーからも探してご提案します。この辺りも、当社が独立系商社で、特定のメーカーに依存していない強みかと思います。例えば、普通は注文から納品まで2ヶ月かかるところが、「知らないうちに準備されている」という状況をつくるのが、我々営業部の仕事だと思っています。

- 野村

- 我々技術部は、様々な業種のお客様に対して産業システムを導入させていただいているので、幅広いソリューションを知っています。ですから森下仁丹様に対しても、ご要望をそのまま形にするのではなく産業システムのプロフェッショナルとして、また工場で働くオペレーターの方達の立場に立って「こんなやり方はどうでしょう」と提案し、付加価値を付け加えることを大切にしてきました。その辺りをご評価いただいているなら、うれしいですね。

03.

職人のプライドが

ものづくりを支えている

製造業の現場において、今一番課題となっていることは何ですか。

- 福井

- やはり労働人口の低下ですね。それを解決するために、より人が介在しないシステム・装置をサンセイテクノスさんにご協力いただきながら、構築しなければいけないと思っています。それは大きく言うと、新しい工場の概念であったり、ものづくりの新しい形を生み出すということになるのかもしれません。

製造プロセスを自動化したスマートファクトリーは、近い将来実現するのでしょうか。

- 福井

- 今の技術革新は進化のスピードが速いので、将来的にはスマートファクトリーが当たり前になっているかもしれないですね。また、そこを目指さないと、競合他社と比較したときに優位性を保てないのかもしれません。例えば、何か物を移動させたり、組み立てたりというような単純な作業はロボットに置き換えることで、人間が作業する必要は無くなってくるでしょう。それに対して、人間はデータを元に新しいアイデアを出したり、管理したり、考える仕事をするべきじゃないかと思っています。

- 野村

- 私も、福井様がおっしゃったように、単純な労働作業は自動化していくべきで、人間はより考える作業に集中するべきと考えています。そして若い労働人口が減り、高齢の方が増えていく中で、いかに快適なものづくりの現場を提案できるかは、私たちの課題と思っています。一方で、森下仁丹様の現場を古くから知る者としては、働いている皆さんが、非常にプライドを持って取り組んでおられる工程があることも知っています。その部分については、最大限の敬意を払うべきだと思っています。

- 福井

- 今、「はっ」としたんですが、安易に自動化することばかりではなく、現場においてはその人しかできない職人的な技術があり、プライドを持って従事している人は大切にしなければいけませんね。

- 北野

- 当社の中でも、例えば形成化工程というメインの工程では、主液をカプセルに包み込む時に、天然の原料を使用しているので、仕入れ時期などによって粘度、色味などが微妙に異なります。その原料を滴下法によってシームレスカプセルに包み込むわけですが、滴下する位置調整や流量調整などは、数値化できない繊細な技術を必要とします。こういった職人的な技術を大切にするために、当社独自の「マイスター制度」というものがあって、次の世代に継承できるように努めています。

04.

お客様からパートナーと

言っていただける関係を築きたい

サンセイテクノスにとって森下仁丹様はどんなクライアントですか

- 野村

- 20年以上前に担当となった時、まだ若かった私に、当時の森下仁丹様のご担当者の方が、「滋賀工場を、先進的で快適な工場にしたいんです!」と熱く語っていただき、様々な提案の機会を与えてくださいました。それから現在に至るまで長いお付き合いが続いていて、その歴史自体が、私が所属する技術部の成長の歴史とも言えるんじゃないかと思います。特に私は同僚からも「森下仁丹様の仕事は、野村さんのライフワークですね」と言われることも多いです。私も色々なお客様とお仕事させていただいていますが、森下仁丹様ほど長いお付き合いのクライアント様は他にはなく、仕事を通じて成長させてもらいました。有り難いなと感じています。

- 北野

- 野村さんとは長いお付き合いですが、そんな言葉、初めて聞きました。他にも長いお付き合いのお客様がいらっしゃるのかと思っていました。

- 野村

- お客様はたくさんいらっしゃいますが、森下仁丹様のように、たとえお仕事をいただく間隔は空いたとしても、長期にわたって重要なポイントで常にお声がけいただいて、提案させていただけるというのは貴重です。ですから私も、その時々に、その時点での自分自身の経験や知見の全てを詰め込んで提案するようにしています。そういう意味で正に「ライフワーク」と言えるのかもしれません。

- 福井

- サンセイテクノスさんは、当社との関係が長いので、制御機器を発注している業者さんという認識ではなく、仕事の工程管理や職場環境の改善などについて一緒に考えていただく、大切なパートナーと考えています。

今後、森下仁丹様からサンセイテクノスに何を期待されていますか。

- 福井

- 今の対応に十分満足していますので、これを維持していただければというのが大前提なのですが、欲を言えばその上で、将来野村さんが(偉くなって)担当を外れる際には、我々の技術を理解してくれる野村さんのような後任の方をお願いしたいと思っています。

- 野村

- ご評価いただいて、ありがとうございます。我々も、さらにご提案の質を上げるために、人材の育成に努めているところです。今後産業システムの進化の方向としては、より少量多品種に対応できること、さらに安全で正確な生産を可能にすることなど、まだまだ現実的な課題がたくさんあると思っています。

- 福井

- ものづくりの現場がどんどん進化していく時に、単純にどんどん自動化を進めるというだけでなくて、人間とテクノロジーのバランスの取れた関係を現場で考えないとならないですよね。それは今日のクロストークを通じて改めて気づかされました。そのための試行錯誤は、まだまだ必要です。